Marie von Ebner-Eschenbachs Werk wieder bekannt zu machen, ist ein Verdienst und dafür ist fast jedes Mittel recht, und sei es, dass man die Erzählung „Mašlans Frau“ (1897) dramatisiert auf die Bühne bringt und praktisch im selben Atemzug mit einem neuen Stück von Anna Poloni spielt („Tiefer als der Tag“– ähnliche Figurenkonstellation, ähnliche Konflikte, aber halt doch ganz, ganz anders). So geschehen am Thalhof und noch bis zum 1. September.

Intendantin und Autorin Anna Maria Krassnigg traut sich was und was dabei herauskommt, ist sehenswert. Voriges Jahr hat sie mit der Dramatisierung von Ebner-Eschenbachs „Die Totenwacht“ (1892) unter dem Titel „Am Ende eines kleinen Dorfes“ ein dickes Brett gebohrt, dieses Jahr macht sie damit weiter. Wenn Krassnigg mit ihrer Ebner-Eschenbach-Trilogie durch sein wird (ab 9. 8. ist „Das tägliche Leben“ zu sehen), wird sie drei der beeindruckendsten Texte aus dem Prosawerk Ebner-Eschenbachs unters Sommertheatervolk gebracht haben.

Die Schauspieler bzw. die Schauspielerin der Thalhofer Wortwiege leisten bei „Mašlans Frau“ ganze Arbeit und dass das am Sterbebett Mašlans aufgerollte Beziehungsdrama nicht langweilig wird, ist dem demonstrativ abgeklärten Arzt mit weichem Kern (gespielt von Martin Schwanda) und dem idealistischen Pfarrer mit böhmischer (?) Sprachfärbung (Daniel F. Kamen) zu verdanken. Mir war die Gstrein in der titelgebenden Rolle wieder zu g‘fühlig, aber dass sie spielen kann, das steht fest. Jens Ole Schmieder als Mašlan hingegen hat seinen schauspielerischen Glanzpunkt erst als aus dem Bauernschrank kippende Leiche. Höchst gelungen sind die Kostüme von Antoaneta Stereva und auch das Bühnenbild von Lydia Hofmann ist stimmig.

Dass jetzt ausgerechnet ihre Erzählungen auf die Bühne gebracht werden, ist ein bisschen seltsam, bei der durch Überambition und Kritik verhinderten Bühnenautorin Ebner-Eschenbach, über deren Werden, Leben und Denken Krassnigg und Daniela Strigl geistvoll und kurzweilig gesprochen haben.

Krassnigg hat für ihr anspruchsvolles Sommertheater drei Texte gewählt, die bei Ebner-Eschenbachs erster und wichtigster Kritikerin Betty Paoli wahrscheinlich unter den (mit sittlichen Vorbehalten) zu lobenden wären und die Paolis Urteil, gefällt anlässlich des Erscheinens der „Neuen Erzählungen“, bestätigen:

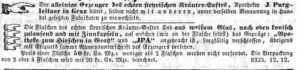

Marie v. Ebner ist mehr als eine talentvolle Schriftstellerin, sie ist durch und durch eine echte Künstlerin, die nicht mit der Hoffnung auf zufälliges Gelingen, sondern mit zielbewußtem Wollen an die Arbeit geht. Wohl wissend, daß nur mittels der Form das Schöne uns bewußt werden kann, pflegt sie dieselbe mit einer bis ins Kleinste gehenden, sich aber nie ins Kleinliche verlierenden Sorgfalt. Ihr Stil ist von seltener Reinheit, Frische und Natürlichkeit, die Führung des Dialogs so lebendig, daß sich in kurzen, abgerissenen Sätzen oft ein ganzer Charakter ausspricht. Hier hat sich einmal ein großes Talent mit einem seiner würdigen Gemüt zusammengefunden.

Betty Paoli, „Presse“, 24. Juni 1881

Am Donnerstag folgt die Premiere von „Das tägliche Leben“, gekoppelt mit Theodora Bauers Stück „Am Vorabend“.